楽天・Rokt共同視察レポート NRF2025 in ニューヨーク 〜AIがEC・小売のゲームチェンジャーに〜

2025年1月12日から14日の3日間、米国ニューヨークで開催された「NRF 2025: Retail’s Big Show」(以下、NRF)は、世界最大の小売業界向けの展示会だ。4万人以上が参加し、5,000以上の展示ブースや175のセッションを交え、大盛況のうちに終了した。今回のテーマは「ゲームチェンジャー」であり、AIが小売業界に与える変革に焦点が当たった。本記事は、NRFに参加した楽天グループ マーケットプレイス事業 アカウントイノベーションオフィス ヴァイスジェネラルマネージャーの秦俊輔氏と、Rokt ビジネス開発 ディレクター大野皓平による視察レポートである。

※この記事は日経ムック リテール革命の記事を転載・編集しています。

(左)Rokt ビジネス開発 ディレクター 大野皓平氏

(左)Rokt ビジネス開発 ディレクター 大野皓平氏

(右)楽天グループ マーケットプレイス事業 アカウントイノベーションオフィス ヴァイスジェネラルマネージャー 秦俊輔氏

WalmartとNVIDIAが描くEC・小売りのAI活用

オープニングセッションでは、WalmartとNVIDIAがEC・小売りにおけるAI活用について議論を交わした。世界最大のスーパーマーケットチェーンであるWalmartとAIの代名詞でもあるNVIDIAの2社が登壇したこと自体が、今回のテーマである「ゲームチェンジャー」=AI(人工知能)を強く印象付けるセッションであった。

店舗での需要予測、ECサイトでのショッピングアシスタントによるパーソナライズ体験、サプライチェーンの最適化など様々な切り口でAI活用の可能性が示されていた。

例えば、需要予測精度が1%改善されるだけでもWalmart規模にすると大きなインパクトがある。AI活用がEC・小売りにとって、今後どれだけ重要な課題であるかが強調された。

「ほとんどのセッションでAIについて触れられており、AI一色のカンファレンスだったという印象でした」(大野氏)

キーノートセッションの様子

キーノートセッションの様子

物理的な小売り体験を変革し顧客とのエンゲージメントを高める

デンマークの玩具大手LEGOとスウェーデンの家具大手IKEAによるセッションでは、物理的な店舗体験を再活性化する取り組みについて議論が行われた。

両ブランドが強調していたのは、①没入型でインタラクティブな店舗環境を創出するためのテクノロジーを統合させること、②データを活用して顧客の好みを理解し、店内エンゲージメントを向上させることの2点であった。

これらの取り組みは、オンラインの利便性と物理的ショッピングの魅力を結びつけることを目指している。

従来のリアル店舗を単なる「販売チャネル」として限定するのではなく、その場で購入されなくても「ブランド体験の機会を創出する場」として価値を見出す考え方である。

「この2社の変革は、現代の顧客行動を意識した戦略であり、非常に学びが多かったです。我々楽天市場はメディア価値や顧客コミュニケーション価値を提唱していますが、オンラインのみでは限界があるプロダクトも多い。そのため、オフラインでの接点とオンラインでの買い物(≒OMOの取り組み)のあり方を検討していきたいです」(秦氏)

失敗を恐れず挑戦を奨励する文化を醸成し、AI活用を加速させていく

Worldwide Amazon StoresのCEOであるDoug Herrington氏のセッションでは、Amazonが継続的にイノベーションを起こし、EC事業を成長させてきた過程が語られた。

Amazonは書籍からのカテゴリー拡大、第三者セラーの受け入れによる取扱商品の拡大(マーケットプレイスの導入)、Primeプログラムの導入など、積極的な展開を行ってきたが、その背景にあるのが「Disagree and Commit」という文化である。多くの企業では新しいアイデアに対して「No」から入りがちであるが、「Yes」を優先し提案が却下されることを恐れずに挑戦的なアイデアを出すことを奨励するために、「反対(Disagree)しながらもコミット(Commit)する」文化を醸成し、経営陣や上級役職者が新たな挑戦を受け入れて変革を進めている。

「AIがゲームチェンジャーとなり、EC・小売りを変革していくためには、CEOをはじめとした経営陣が積極的に介入し、自らが主導してビジネスプロセスを変えていく必要があります。Amazonはこれまでその姿勢を体現し、成長を遂げてきたといえます」(大野氏)

ソーシャルコマースを活用し、Z世代を獲得していくブランド

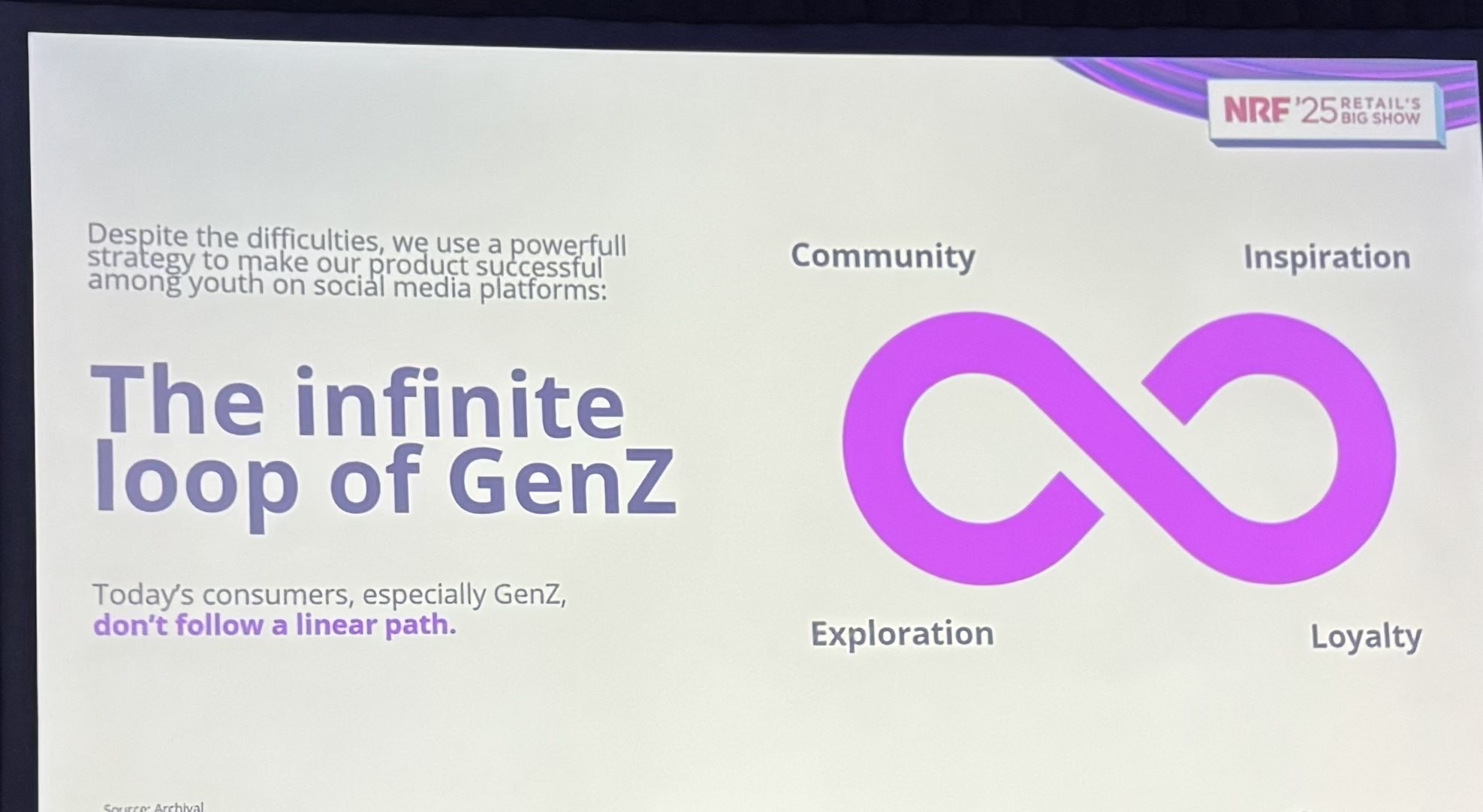

ソーシャルコマース(商品の購入機能を備えたSNS)の市場規模は、中国では1兆ドルを超えオンライン売上の約3分の1に相当するといわれており、米国でも急成長している。また、70%のユーザーはZ世代ながら一人あたりの平均支出額は820ドルと高い。ビーチサンダルの有名ブランドハワイアナスとアパレル大手H&Mの重役の対談の中で、Z世代が直線的な行動をとらず、以下のような要素を取り入れて循環的に行動していることが共有された。

- Community(コミュニティ) 消費者同士がつながるプラットフォームや空間。

- Inspiration(インスピレーション) 製品やブランドが消費者に与える新しいアイデアや刺激

- Exploration(探索) 消費者が製品やブランドを自主的に調べる行動

- Loyalty(ロイヤルティ) 一度興味を持った消費者を長期的に引きつける関係構築

ソーシャルメディアを活用し、Z世代の複雑な購買行動に合わせた非直線的かつ循環的なマーケティング戦略を実現することがカギとされている。

「日本国内においても、ソーシャルコマースがこれまでのマーケティングファネルやECでの購買行動を変化させる点を踏まえ、インフルエンサーとの連携やライブコマースの活用、さらにはAIによるコンテンツ生成などを通じて、多くのブランドとの取り組みを楽天市場でも進めていきたいと考えています。」(秦氏)

ソーシャルコマースにおけるZ世代の購買行動は循環的に捉えられる

ソーシャルコマースにおけるZ世代の購買行動は循環的に捉えられる

リテールメディアは、もはや新しい言葉ではなく、当たり前のものに

NRFの前日にはスペシャルプログラムとして「What’s in Store for Retail Media Networks」という分科会が別会場で開催された。Walmartや米百貨店のMacy’s、米食品スーパー大手のAlbertsons、Costcoといった小売業者をはじめ、リテールメディアプレーヤーやコンサルタント、デジタル広告の業界団体であるIABのような広告標準化を進めるプレーヤーが、それぞれの立場で議論を交わした。

Costcoは純利益の75%が会員プログラムによるものであり、リテールメディアをはじめとする付帯収益の重要性を強調していた。また、投資銀行のソロモン・パートナーズは、トラディショナルなテレビの視聴者が高年齢化している一方で、Netflixのようなストリーミングサービスが顧客維持に苦戦している現状を指摘し、小売業が持つ顧客層のリーチの広さについて語っていた。

「リテールメディアはプレーヤーが増加し、確固たる市場として確立されつつある印象です。2030年にはデジタル広告の50%がリテールメディアになるというポジティブな予測も出されています。Roktは数多くのECサイトのリテールメディア化を支援していますが、リテールメディアによる収益がビジネスに大きく寄与し企業の競争力強化に繋がっていることを実感しています。」(大野氏)

Google出展ブースの様子

Google出展ブースの様子

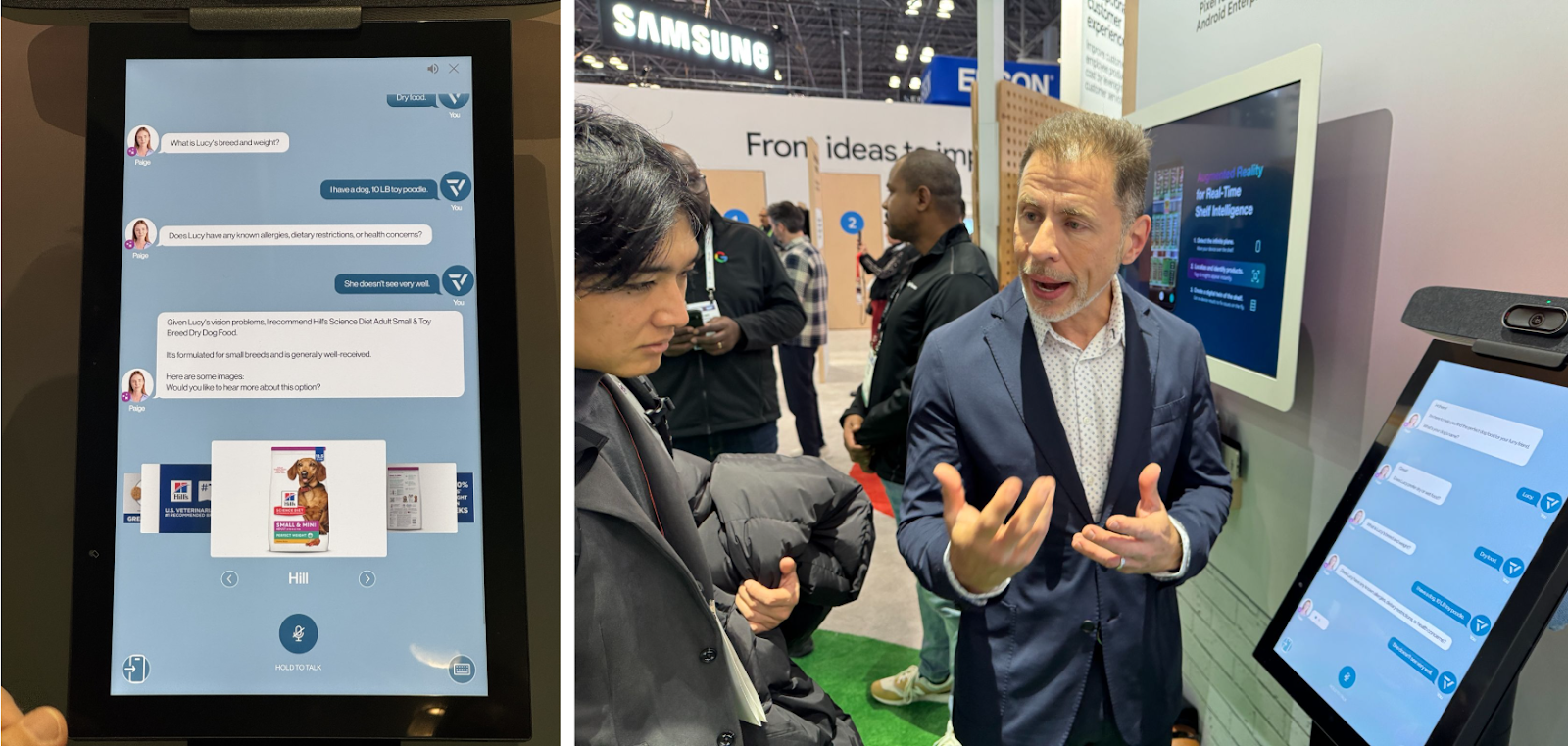

AI接客を活用した新たなショッピング体験

NRFといえば数多くの企業が最先端のテクノロジーを展示するブースも見所のひとつである。GoogleやAmazon、 Microsoftといったビックテックもブースを出しており、各社が最先端のDX事例を披露していた。

Googleのブースで最も印象に残ったのは、Geminiを活用したAI接客である。AIを単なる業務効率化のツールとして使用するのではなく、スタッフとAIが協力して、顧客により良い体験を提供するというケースが披露されていた。

専用端末に話しかけることで、店舗内で自分に合う商品が何であるか、またその商品の場所まで案内してくれる仕組みである。さらに、専用二次元コードを読み込むことで、自身のスマートフォンを活用しながらAI店員との会話が可能となり、来店しているすべての顧客に対応できる設計になっている。

このようなAI接客を導入することで、買い物体験の向上はもちろんのこと、すべてのログがデータとして記録されるため、レコメンド機能の向上が期待できる。また、買い物後の満足度をその場でストレスフリーに収集することも可能である。

「楽天市場においても、このようなAIコンシェルジュ構想を検討しており、顧客満足度の最大化に努めていきたいです」(秦氏)

NRFでの学びをどのように日々の業務に活用していくか

各セッションや展示では、かなり踏み込んだ具体的なAI活用例が語られており、AI活用が小売り・EC業界を変革する空気を肌で感じることができた。Goldman SachsのCEOによるセッションでは、「AIは短期的には過大評価される可能性がある一方で、中長期的には過小評価されている可能性が高い」という洞察が共有されたように、まだまだAIによる変革の余地は大きいといえる。

「今後、各企業はもちろん、個人レベルでもAIとどう向き合っていくかを真剣に考えるタイミングが来ています。CEOや管理職は自ら積極的にAIによる変革に介入し、ビジネスプロセスを変革していくことが重要であり、現場のメンバーも失敗を恐れずに積極的な挑戦を行うことが、企業全体の将来の競争力につながります。特にリテールメディア領域におけるAI活用は、小売り・ECの持つチャネルとしての価値をアンロックし、将来の競争力強化のために不可欠な要素となりつつあります」(大野氏)

「AI活用が今後の購買体験を劇的に変化させるキーポイントになることを、セッションや展示ブースを通じて実感した。AI化は楽天の成長のスローガンであり、マーケティング効率、運用効率、クライアントの業務効率をそれぞれ20%向上させることを目指しています。すでに楽天市場では『セマンティックサーチ』の導入を進めており、曖昧なキーワードでの検索にも対応しています。次のフェーズとして、顧客コミュニケーションにおいてもAIを導入し、顧客の購買体験をよりリアルに近いものにしていく予定です。楽天が進めている内容が、世界的な小売り・EC業界の潮流に沿っていることを確信しました」(秦氏)